|

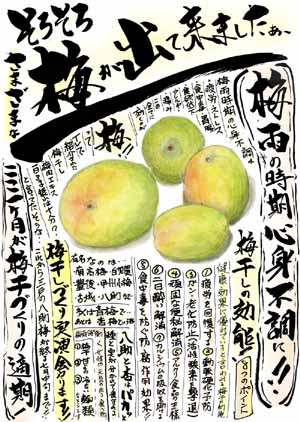

梅がでてきました・・

|

先週あたりから・・梅が・・・

最初は和歌山の南部(みなべ)の南高梅が・・

その他の梅で有名なのが・・

・白加賀・豊後・甲州小梅・古城・八助ですね・・これから、約1ケ月位がピークではないかとおもいます。

さて今朝・・「テレビで梅雨の時期に梅干し」というという話をしていたとか・・ってうちのメンバーから教えてもらいました。

なぜ??梅雨の時期に梅干し??って・・

いう所からさっき梅を描いて・・・

その説明をいろいろとしらべておりました。

個人的には・・

白いご飯を梅干しで食べると・・・・

口の中から思いっきり唾液が出てきて・・

ご飯が本当に甘く感じます。今この唾液が大切という事で・・口腔内常在菌が・・感染予防にいい!! という話もあるくらいです。

唾液を出す練習にもこの梅干しは必用鴨です!!。

昔の栄養・衛生指導もずいぶん変化してきて・・・昔から良いとされて来たものが、戦後から高度成長期に「ダメ!!」と言われて・・ここに来て「実は良かった!!」って食品が結構多くありますよね。

いずれにしても、朝ご飯と味噌汁そして、この梅干し等の常備菜・・大切な文化であり、体を守る先人の生活の知恵!!

いや文化の一つでもあるんでしょうね!!

ぜひ皆様・・・梅干しづくりの時期です。

ここ一カ月・・お見逃しなく!!

続きには・・・

どっかのサイトにあった梅干しの効用を

参考までにと・・・

|

|

|

4.梅干しの効能 ~ 8つのポイント

健康効果に優れていると言われる梅干しの効能について、以下にまとめます。

① 疲労を回復する

疲労の原因は、エネルギーを発生したときに生じる「乳酸(にゅうさん)」と呼ばれる物質によるものです。

体の中に乳酸が貯まると体内は酸性に傾きます。これが疲労という形になってあらわれます。

疲労回復のためには乳酸を分解すればいいわけですが、このときに活躍するのがクエン酸です。

梅干しにたっぷり含まれているこのクエン酸は、乳酸を水と二酸化炭素に分解して、体外へ排出する働きがあります。

梅干しを食べることで疲労回復に効果があるばかりでなく、疲れにくく健康な体を作ってくれます。

② 動脈硬化予防

日本人の三大生活習慣病は、ガン・脳卒中・心臓病です。

このうちの脳卒中と心臓病は、動脈硬化が主な原因といわれています。

中高年になると、血管の老化や生活習慣の乱れなどが原因となって、血管の内壁にコレステロールや老廃物が付着し、

血管の壁が厚く硬くなることがあります。

そのために血液が流れる血管そのものが狭くなり、詰まりやすくなります。これが動脈硬化です。

梅干しは、乳酸を分解するクエン酸が豊富と上記で述べましたが、乳酸はまた動脈硬化の原因にもなっています。

最近では、クエン酸に血圧を下げる働きがあることも分かってきました。

③ ガン・老化防止(活性酸素を撃退)

ガンや老化の原因を作っているのが、活性酸素の一つである過酸化水素です。

梅干しを見たとき、食べたときに出るツバには、グルタチオンペルオキシダーゼとカタラーゼなどの酵素が含まれています。

これらの酵素は、発ガン性物質の毒素を消す働きがあります。

また、カタラーゼには、過酸化水素を水と分子状酸素に分解して毒素を消す作用がありますので老化も抑制してくれます。

④ 頑固な便秘を解消

胃腸での消化・吸収がスムーズに行われなくなると便秘になります。

便秘になるとニキビ、吹き出物など肌のトラブルなどが起こるだけでなく、肩こりや体調不良の原因にもつながります。

梅干しを毎日食べると、胃腸の働きが活発になり、便秘が自然に解消されていきます。

⑤ 梅干しはアルカリ性食品の王様

梅干しはすっぱいので酸性食品と思われがちですがアルカリ性食品なのです。

肉や米、パンなどが酸性食品です。

反対に梅干しをはじめ、野菜や果物などはアルカリ性食品です。

健康被害の原因の一つといわれている血液の酸性化は、梅干しに含まれる有機物が、

酸性の食品に含まれている酸化物を減少させてくれます。

そして血液をアルカリ性に保ってくれます。

人間の血液は弱アルカリ性が一番健康的なのです。

⑥ 二日酔い解消にスーパーパワー

二日酔いは、肝臓のアルコール処理能力が追いつかず、血液中の酸素が不足するために起こります。

梅干しには胃腸の粘膜を保護する働きがあります。

アルコールは胃腸から吸収されるので、お酒を飲む前に梅干しを食べておくと

胃腸を保護する粘液の分泌を高めることができます。

そのためアルコールの刺激を緩和させることができます。

また飲み過ぎて二日酔いになってしまった場合も、梅干しを食べると、荒れた胃の粘膜の修復が早くなります。

⑦ カルシウムの吸収を助ける

海草・牛乳・小魚などカルシウムを含んでいる食べ物はたくさんあるのですが、

カルシウムはそのままでは体内に吸収されにくいという性質があります。

しかし、梅干しに含まれているクエン酸と結びつくことでカルシウムが吸収されやすくなります。

⑧ 食中毒を防ぐ防腐作用

冷蔵・冷凍などの保存技術が発達している今でも、細菌性の食中毒にかかる人は少なくありません。

数年前から社会問題になっているO-157をはじめとしたサルモネラ菌、黄色ブドウ球菌などの食中毒を起こす細菌は、

味やにおいなどがほとんどなく、細菌の有無が判断できません。

梅干しに含まれているクエン酸には、こうした細菌の増殖を抑制する働きがあります。

つまり、おにぎり、お弁当などに梅干しを入れることで腐敗細菌や食中毒細菌の増殖を抑えて、

腐敗を遅らせることができます。