|

おこぎおごぎおぐぎ |

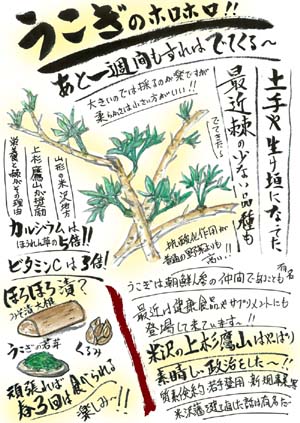

いよいよ今週は、 ウコギのホロホロ実演という事でしたが・・・ 今週は、寒さがきちゃったので、 おこぎ、おごぎ、おぐぎ・・・ ちなみに我が家では、 オグギという発音で、 |

pdffile |

「盛岡弁の鉄つちゃん」方言。語源解説No.650土日ジャンボ市場 5月11日イベント「おこぎ・ホロホロ」※「五加木/ウコギ」・「姫五加/ヒメウコギ」・「五加参/ゴカジン」。、中国原産の落葉低木。平安時代(一説には欽明天皇の時代)に、中国から仏教とともに移入された「苗木/生木/しようぼく」。。日本に仏教が渡来して聖徳太子の仏教戦争勝利後、仏教政策重視で天台寺六ヶ寺建立、政治の中心が奈良京都地方であった当時、遠隔地の岩手浄法寺郷に「天台寺」を建立した特異性がある。これが今から約1100年前です。歴代の南部藩主は仏教政策を重視していたから、岩手は古くから仏教が盛んで生活様式の衣食住に仏教が浸透して、県土に広く根付く。岩手は人情も言葉も暖かいと言われるのは、仏教の理念が基礎基本だからです。岩手弁の言葉(南部藩の城と政策中心が盛岡なので便宜上盛岡弁とす)は東北各地に比べでも、響きもアクセントも暖かいと言われる。ガギグゲゴの発音が三通りあるのは仏教の「シッタン・悉曇」の発音と文字が基本だからです。般若心経の最終行「ギヤテイーギヤテイーハラギヤテイー」と唱えてみれば「ガ行三通り発音」があると納得します。仏教の「シッタン/悉曇」文字と発音は、日本の言葉アイウエオ五十音の基礎になっています。。貴重な漢方薬の樹木ということから、天皇家や朝廷と幕府の御菜園、寺院のみで植栽されており、岩手では南部藩の御菜園(現在のカワトクがある大沢川原地区)で植栽されていた。盛岡の菜園という地名は当時の名残です。浄法寺や二戸地方にウコギ、ウルシ、薬草が多いのは天台寺や周辺の寺で、南部藩の指示で栽培していたからです。江戸時代中期頃に挿し木の繁殖が確立されてから、一般庶民にも植栽が許可になり普及される。。古い時代からのなじみなので盛岡地方でたくさんの呼び方がある。ウコギ、オグギ、オコギ、オゴギホロホロ、メコギ、メゴギホロホロ、ナンブホロホロ、=ズガァダオゴギ、ヒメオグギ、ヒメオゴギ、ヤマオゴギ、ヤマオグギ、オグギマンマ、オゴギメス、オグギゴハン、・・ETC。▼語源平安時代の「本草和名」という辞典に「五加」と中国漢字で表記して、日本の言葉や漢字読み「牟古岐/むこぎ」と表記して江戸期まで読ませていた。江戸時代に幕府の編纂で「古今和漢萬法全書」「色道大鏡」に、薬草漢方薬として「五加木/ウコギ」と漢字表記と正式な読みに編収される。▼種類品種・大別して「里ウコぎ」と「山ウコギ」。・里ウコギー姫ウコギともいい、ウコギというとこれを指して言う。山ウコギも里ウコギも新芽のときはかすかな甘い芳香があり、庭木や垣根に好んで植えられている。繁殖も旺盛で10センチくらいに切って、湿った砂や土に挿し木をすると根がすぐに生えて生長するから扱いやすい。鋭いトゲも盛岡周辺では一本、二本、三本と大型の三種もみられ、庭木や垣根に好んで植栽される。挿し木のコツは「木元竹浦」の逆です。つまりトゲの向いている方が「ウラ/浦」であり、この方を土に刺す。・山ウコギ素人には見分け方がむずかしいです。葉が里ウコギより小型で小さく密生し、トゲも小型で一本トゲがたくさんあり。まれに二本のトゲもみられるのは小鳥が里ウコギの実を食べ、糞の未消化種が発芽し野生化したものです。新芽葉の先端にかすかな黄緑味色がある。葉や皮を噛めば独特の苦味があり、新芽の芳香は里ウコギより強い。漢方薬として使われるのは山ウコギです。根、幹樹皮、黒色果実)。▼山菜として食べ方とレシピ。・本日のイベントは「おこぎ・ホロホロ」です。浄法寺や二戸地方に伝わる作り方と食べ方を紹介します。・オコギのキラズあえ。きらず/オカラ20ozラ、ニンジン、ゴボウ、ニンニク、バター適量、ホタテベろ20ozラ、岩塩82(ラ醤油で好みの味付けにしてバター妙めにする。オコギはサッと熱湯をくぐらせて刻んで上記のバター妙めに仕上げで入れて良く混合すればできあがり。最近オコギの成分と岩塩の相乗作用で花粉症に効果があると話題です。・おこぎの炊き込み御飯。ホヤや刺身のツマに。オクギのおひたし。ミソ汁にちらしてツマに。▼五加木の薬効。・中国から移入された平安時代から貴重な漢方薬として天皇家や朝廷、幕府の保護で栽培もされてきた歴史がある。・旅の歩き疲れからくる足痛、膝痛、腰痛には温湯に葉を入れて患部の暖めや風呂の沐浴。。食べることで胃腸や内臓を壮健、強壮にする。便秘や肌荒れ、白髪防止、花粉症の改善に効果がある。。薬用酒はご婦人方に発情作用があり、白髪防止と肌荒れに効果があると隠れた人気があります。▼これより余白は、イベントの説明聞き取りなどでメモ書きにどうぞ。・岩手の郷土食は、毎回毎日でも食べて、コツコツと薬効の積み重ねが、健康維持の基本です。 (株)流通技研・土Bジャンボ市場. 社長室広報2013-05-10追加校正・文寶・著作権「盛岡弁の鉄ちゃん」こと鉄竿 |