| – 毎年の事ながら・・ – | |

|

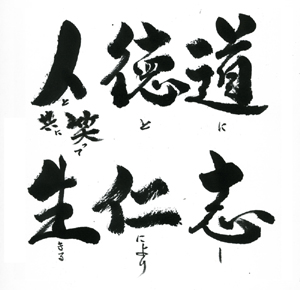

歳祝いの色紙・・・ やっと終わった・・・ 贈る言葉を探すのに・・ 忘れないように・・・ 歳祝いの方の計算は・・ 暦を調べていて実感 !! |

|

|

|

贈った文字の由来と経緯

– 出典 – 論語 – 巻 第四 述而第七-六

-原文-

子曰、志於道、據於徳、依於仁、游於藝、

-読み下し文-

子曰(い)わく、道(みち)に志(こころざ)し、徳(とく)に依(よ)り、

仁(じん)に依(よ)り、芸(げい)に游(あそ)ぶ。

-平文-

しいわく、みちにこころざし、とくにより、じんにより、げいにあそぶ。

-約文-

先生のお言葉、「道理(にかなうこと)を目標とし、(身に体得した道理の)体験を基礎として、(工夫を加え)、人間らしく在ることを(在り方の)基準としながら、思う存分教養人としての、生活を楽しむのだ。(これがわたしのやり方である。)」

*道・徳・仁・芸 「道」とは道理、道理にかなうこと、真理。「徳」とは・広義には・先天的および後天的に身につけた性質の全体、教義には道理の体験を言う。

「仁」とは人間らしさの本質。

最後の「游於藝」は書の面にでると、本来は教養という意味で、

「芸」とは教養、当時はその重要なものとして、礼・楽・射・御・書・数の六芸を教えた。

儒学における芸とは六芸(りくげい)、つまり礼(礼節)・楽(音楽)・射(弓術)・御(馬車を操る御者術)・書(書道・文学)・数(数学)の六つの技芸の事で、これらは君子のたしなみとされていた。その後六経と呼ばれるようになる。

商人はその中でも最低でも、読み、書き、算盤の三つ。商いを道として、小商いの目先の小利のみならずさらに礼節、倫理、道理、正しさを求め、私から公へと”より深く、より広く”を探求する事が、 “正商道”として私は理解をし、目標としています。

ただ、最後の「游於藝」は書の面にでると、本来の意味が、単に遊ぶという読みにもなるので、あえて、震災のあと・・なので、人と生きるという字を加えておきました。

さらにただ、単に、人と供に生きるだけでなく、

これから、辛いことや、厳しい事や、さまざまな困難があっても・・・

供に笑って乗り越えて、生きようという意味を付け足しておきました。

二〇一三年 一月 吉日

小苅米 基弘